在中国留学生博物馆的“留学生宗谱”研究中,著名公共卫生学家苏德隆教授是其中之一。

2016年7月9日是苏德隆教授诞辰110周年。6月24日,中华预防医学会流行病学分会、上海预防医学会、复旦大学公共卫生学院共同举办了“纪念苏德隆教授诞辰110周年学术报告会”。

苏德隆教授早年留学美国约翰霍普金斯大学、英国牛津大学,获公共卫生硕士、医学博士、医学哲学博士学位。他是我国预防医学界唯一的一级教授,是医学教育家、公共卫生学家和医学思想家,我国流行病学奠基人之一。中国留学生博物馆馆刊《桐欣里》以及微信公众号将连续发表由苏德隆教授的外孙女阙之玫女士回忆外公的文章,以飨读者。

岁月留痕——

从故纸堆中探寻外公的足迹

阙之玫

苏德隆教授是我外公,在他离世之前,我一直生活在他的身边。

今年7月9日是他诞辰110周年。当我在整理外公的照片时,凝视青年时的他,不禁在想,这个在棚户里出生的孩子,是怎样成为一名我国公共卫生教育家和流行病学奠基人的呢?他年轻时的梦想是什么?他是一个怎样的人?他有否实现了他的理想?他的身后又给我们留下了什么?

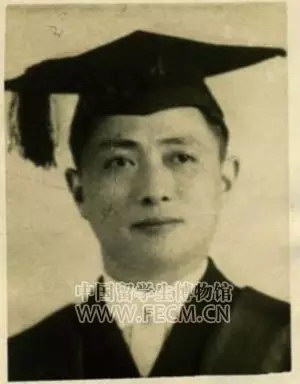

苏德隆教授的博士学位照

一个月前,我翻开了初版于1995年的外公的论文选集,发现他所发表的论文一共是208篇,主编教材和讲义13部,主(副主)编参考书9部。但是奇怪的是,1949年前的文章只记载了9篇,全部生平大事记也只有短短的一页。那些标签式的信息不能给我想要的答案,外公诞辰100周年时出版的纪念册里的照片和前辈们所写的纪念文章,也不能拼成我想要的外公的全貌。我忽然发现,我对自己声称挚爱的外公,原来是不了解的。

对于我们后辈家人来说,要真正了解他真的是有点儿难——在他的靠奖学金和勤工俭学的求学阶段,毕业后担任沪郊农村协进会卫生主任到农村义务行医兼搞农村卫生调研,及至抗战爆发任上海联合防疫委员会巡回清洁队主任在难民营里为难民灭虱、治病,后应召辗转敌后担任防疫大队长,乃至重庆歌乐山从事医学教学,再到留美留英读研读博,都是与敌战区的家人们分离的。在建国初期奔波于全国各地疫区时,他的孩子们还在求学;在他文革期间作为“反动学术权威”而备受冲击的时候,他所有的儿女都在外地,就连和他生活在一起时间最久的我母亲,也在上医大学毕业后到安徽乡下去了整整十年。而和外公相处时间最长的,其实还是他的学生、学校的同事,以及他的实验室助手们。

苏德隆百年诞辰时,作者(前排左二)海内外的亲属回到上海,在苏德隆雕塑前合影

外公最小的弟弟在2015年离开了我们,我突然意识到,不仅那些了解他情况的长辈和同辈们都早已经故去,就连他的那些研究生学生们,如袁鸿昌教授、俞顺章教授、胡善联教授、祖述宪教授等等,也多是耄耋长者了。他的一些博士生远在海外,还有几位学生则已永远地离开。对于医学我是个外行,我又该如何去找寻外公的足迹呢?

我决定从文献资料入手,于是在近一个月里,我用业余时间去了复旦大学枫林校区档案馆、校史馆、图书馆、上海图书馆、上海市医学会组织部、上海市医学会图书馆、上海市政协、九三学社上海市委等等,试图从文献和档案资料里,甚至海外的图书馆藏内,探寻他的印记,来弥补这些盲点。我还辗转找到了CCTV 十年前拍摄的纪实片【江南记忆.送瘟神.1958】的视频,以及《上海故事》纪实片【一所大学和一座城市】,里面都讲述了外公的故事。

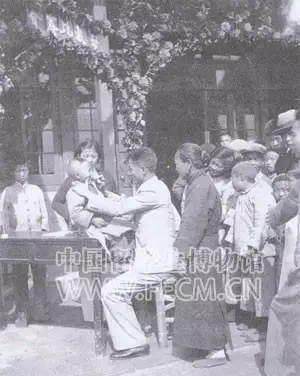

苏德隆-1935年11月,苏德隆(左四)在上海县金家塘母教比赛会上为儿童做体格检查

在搜寻这些资料期间,我非常幸运地得到了许多陌生朋友的帮助,以及外公的学生们的支持,还有我母亲的辅导和各位亲人的襄助,终于赶在“纪念苏德隆诞辰110周年学术报告会”前,把《苏德隆教授年谱简编》和《苏德隆教授论著目录》整理完成,把他的人生经历细化成年代。由此,这位旧照片中的青年,他所走的路渐渐清晰起来:我不仅发现了他在1931年发表的专业论文,还发现了他早在1932年起就在《科学世界》发表的十余万字的系列医学科普文章。在最终确定外公所著的论著中,发表的论文有278篇,主编教材和讲义15部,主(副主)编参考书9部,参编(译)参考书1部,包括了他在英国、美国、俄国、印度医学科学杂志上所发表的文章,把这些作为纪念册的附录呈现给各位来宾。在此特向给予无私帮助的朋友们、老师们诚挚的道声感谢!

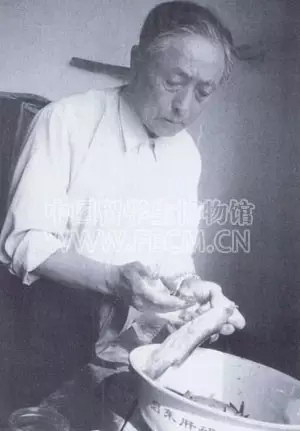

苏德隆在江苏启东研究肝癌病因

外公离开我们三十余年了,每年我都会随父母去烈士陵园看望他。经过收集和整理有关资料,我对外公光辉的一生有了较深入的理解。我深切的感受到外公一生的历程和所做出的不可磨灭的贡献,主要是具有和国家同呼吸共命运、始终把国家和人民铭记在心的精神,这是我们青年一代特别是我永志不忘的学习榜样,也是做好本职工作的动力。

可敬可亲的外公,我们永远怀念您! |